名仏シリーズ

野と民のための作仏聖 木喰上人生誕300年記念4部作

目次

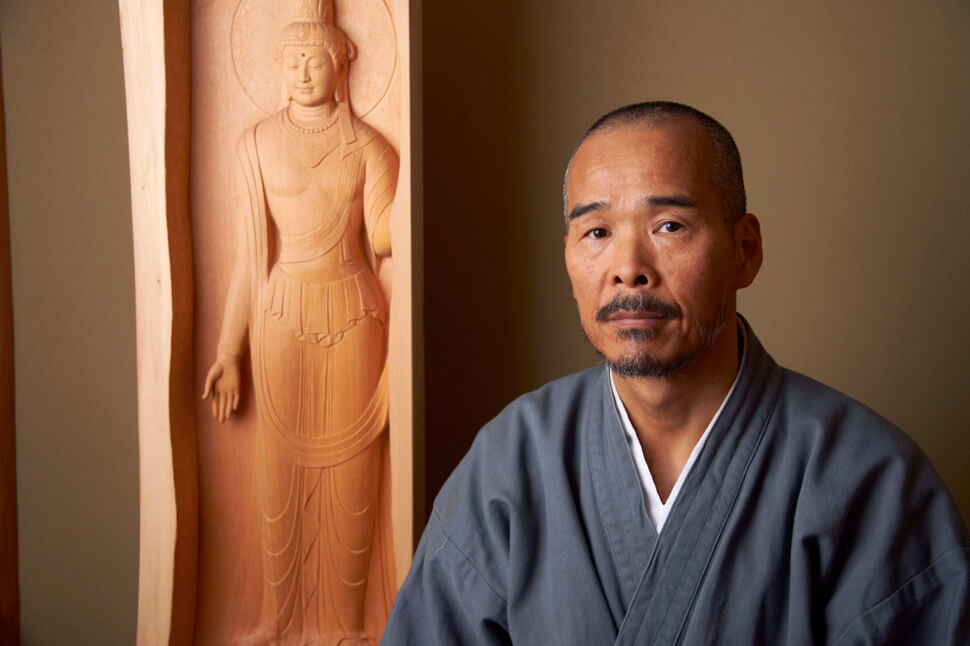

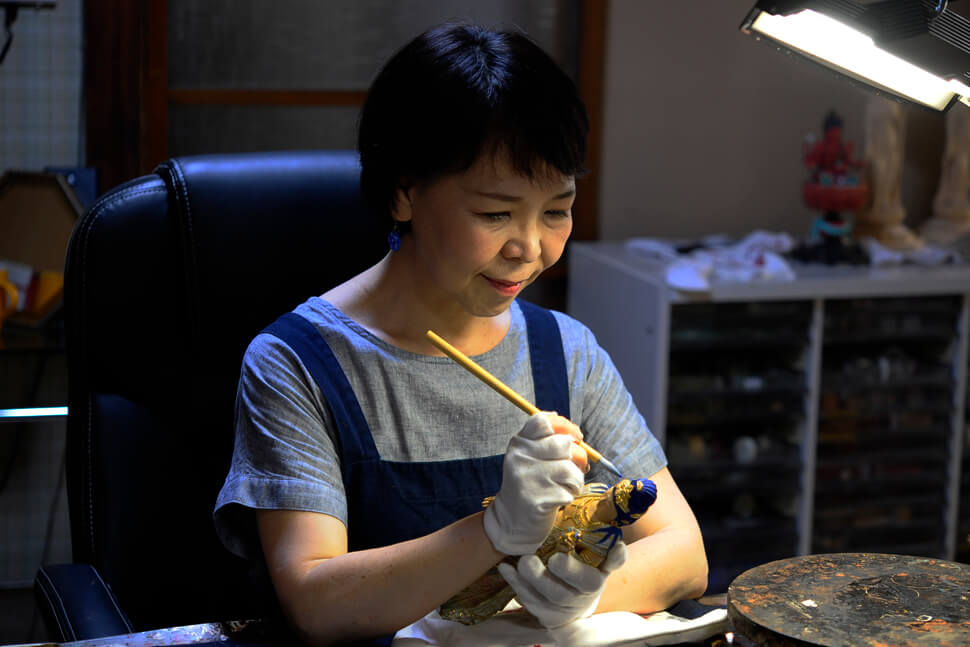

放浪の作仏聖

木喰上人

江戸時代後期、日本中を巡り一千体を超える仏像を彫り続けた木喰明満上人(通称 木喰上人)。享保三年(1718年)に甲斐国八代郡古関村(現 山梨県身延町)の農家に生まれ、十四歳で江戸に出て奉公に励むも封建社会下の不平等さから二十二歳の時に出家。四十五歳で木喰戒(木の実しか口にしない厳しい修行をする僧)を受け、五十六歳になると自ら発願した日本廻国の旅に出て、各地で数多くの仏像を彫り後世に遺しました。木喰仏の像容には、凄まじいまでの制作意欲と宗教的実践を経た思いが反映され、八十歳以降に彫られた像の尊顔には微笑みが見られるようになります。九十歳に至るとその業は一層冴えわたり、後年、宗教学者の小島通生氏が名付けた「微笑仏(みしょうぶつ)」と呼ばれる数多くの傑作を生み出したのです。